別に狙ってなかったけど「ヘラブナ釣り 老害」でググるとトップにヒットしがちな当ブログへようこそ。ちなみに表題の過去記事のアクセスは未だに伸びている。

当時は釣り関連事業をまだスタートさせていないときで、好き放題書いていたが、大筋では今も意見は変わらない。ただし、当時と今とでは立場が変わってしまった。例によって、仕事として関わってしまうと、利害関係とか色々出てくるわけで、そこにバイアスだの忖度だのが絡んできてしまう。無自覚にそれをやってしまうことを考慮すれば、直球で書こうとしてもどこかにそのいやらしさが出てしまうし、この手の記事はこれまでに何度も下書きしては闇に葬っているのが現状である。

しかし、そろそろ一本書いておく必要があると思うので、認める(したためる)ことにした。

あれから4年、景色はどう変わったか

例の記事は2017年10月に書いた。まだ文章もこなれていないが、要約すると

・道具がダサい

・老害の圧力うざい

・派閥うざい

の三点がヘラブナ釣りが右肩下がりの勾配を招いた原因であると述べている。ちなみにこれは、今にいたるまで全くブレずにそう思っている。

道具がダサいの話~相変わらずなものは相変わらずだが一部に変化あり?~

もちろん、いいものはいい。高価な道具類の美術工芸品としての美しさや、この頃の各メーカーの竿のデザインも洗練されていると思う。ただ、やっぱり、小物類、バッグ類、パラソル辺りは垢抜けないものがまだ多々あるように思う。いや、自分もそこまでお金かけられないから好きなものをなかなか選べず、地味ーな古臭い出で立ちでやっているから「お前がな」というツッコミも甘んじて受けるしアレではあるが。

最近ようやく大手メーカーも配色や色調を意識したグッズを展開し始めた感がある。大体の場合においてロゴは相変わらず微妙だが(個人の感想です)そういえば、以前やっていたツイッターアカウントで「エサボールのデザインやカラーリングがダサいのはメーカーももうちょっと真剣に考えるべきではないか」というようなことを発したら、業界の著名人?に悪意の引用リツイートをもらったことがあるけど、それでもやっぱり工夫の余地があるんじゃね?という意見は変わらない。

たとえば古来の洗面器の流用状態から脱却することはできないものだろうか?他のスポーツ用品、キャンプ用品にヒントはいくらでもあるのではないか。

そういえば、Instagramで和傘をパラソルとして使っている人を見かけたが、あれは逆にかっこいいな。

老害の圧力の話~やっぱり、池の牢名主が自然淘汰される時代が始まった~

周囲との会話でも、実体験でもはっきりしてきたのが、「野池を我が物顔で専有したり初心者にプレッシャーかけてくる老害」がかなり減っているということ。いや、いるんだ、まだ。でも、なんちゃら池が数年前に比べて快適になった、みたいな話は複数あって、その要因としては単純にそういうヤカラの数が減ったからだろう。某池なんか、平気で「そこは誰それの場所だからどけ」とか「お前が来るところじゃない」とか、あとは好奇の目やひそひそ話のような非言語プレッシャーとか、そういう世界だったのが「動画見てますよ~」みたいなことを言われるようなマイルドな世界に変わっていたのはちょっと笑ってしまった。人口が減っていいやら悪いやら。

とはいえ、依然として圧力をかけられるような釣り場は多々あるだろう。例えば圧力をかけたくなる理由がマナーとかルールに関する問題であれば、それを普通に指摘すればよいだけの話であって、いきなり敵視するのはおかしい。自分のコミュニケーション力の低さを暴力的な表現に転嫁しているに過ぎない。

ともかく、明らかに、そして順調にヘラブナ釣り師は減少の一途を辿っていて、数年前の予想は概ねあたっている(もちろん他のメディアや人物もさんざん指摘してきたけど)。

そんななか、自分に対する風当たりはちゃんと認識しているけど

ちなみに、いまだに「こんにちはー」「お疲れ様ですー」って話しかけてもガン無視のオヤジはいる。明らかに自分に対する人格批判を茶化したように噂する連中もいる。やり方の批判ならご自由にどうぞというのはいつも言っていることだが、聞こえるか聞こえないかくらいの微妙な距離感で人格否定は情けないものだと思う。

たしかに、突然現れて色々行動し、ヘラブナ釣りの形を変えようとしている立場は、それまでの世界観を持つ側からしたらうるさくて邪魔で厄介な存在だろう。きっと今後もそういう批判を受け続けるだろう。当然そのような反発は織り込み済みで、飛び込むと決めたことなのでそんなことはどうでもいいくらい、この業界の未来は崖っぷちを一歩先に行きかけているのはもう明らかであるから、反発と付き合いながら活動していくほかないのであるということで問題提起と価値提案をしてきた。自分の場合は一応、丁寧に、少しずつ、旧来の世界観へのダメージを最小限にしつつ足場を固めてきたつもりである。

我々がこの楽しい釣りを続けていくには、これまでの世界観とはまた違う価値創造をしなければ先がない。もう後には戻れないのである。昭和末期~平成初期のような大らかで業界が華麗に成長していく時代は、あるいは2000年代のような団塊世代がもりもり通ってゼニを撒くような華やかな時代はもう来ない。絶対来ない。今のハタチ、全員かき集めても団塊の6割しかいないのよ。円安進んでるし。日本は衰退期を受け入れてどう乗りこなすか、を真面目に議論しなければならないのと同じだ。

どこの池でも魚が減った、釣れないと文句を言うのはいいが、管理にしろ野釣りにしろ、放流量が維持できなければ自滅するのが明白なのだから、野釣り場にはもっと気軽に人が集まるようにしなければならないし、管理釣り場の業績を改善しなければならない。しかしそのためにはこれまでと違うセグメントを引き寄せる努力をしなければならない。その否定・バッシングをするということは、自分の遊び場の自滅を誘っているということだ。管理釣り場や漁協の運営は、来客数にかかっている。今あるパイを奪い合っててもシュリンクは止まらない。

なぜこんなシンプルなことがわからないのだろうか。わからないから、こうなったのか。

ギリギリ間に合うというか、結論から言って間に合わん模様だが

以前からの持論だが、なにもしないとヘラブナ釣りはあと5年~10年で決定的に今の市場規模が再起できないレベルに転がり落ちる。団塊の世代が釣りをやめてしまうだろうし、続けていても定年後のアングラーはそれほど新しい道具も買わない。以前、「団塊の世代に向けて集客の施策を打つべし」という意見を論破したことがあるが、そのような考えは2020年代に入った時点で10年、15年遅い。

大抵の釣り場を見ていると、ヘラ師の多くは定年組、高齢者である。それだけで半数以上を占めているのではないか。

ならば、そうした大先輩方がリタイアする勢い以上に新しくヘラブナ釣りを始める人を全国規模で集めなければならない。でないと、メーカーも商品開発の優先度を下げざるを得ないし、閉業する釣り場も更に増えていくだろう。

しかしそんなことは可能だろうか。

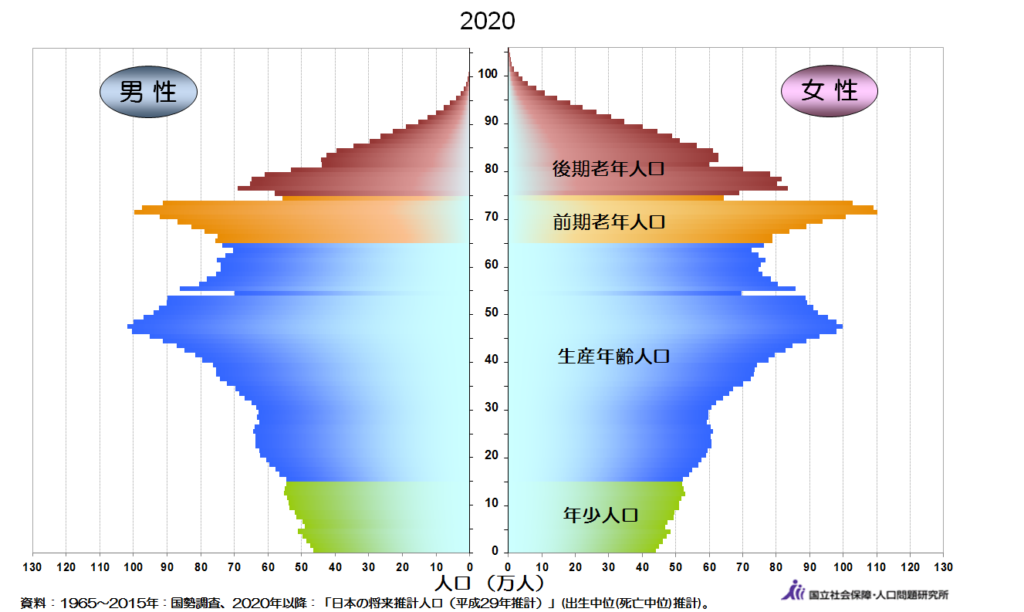

これから、前期老年人口のみなさんが徐々にリタイアしていく。そして、その後にバブル世代、氷河期世代が続くことになるが、釣り場を想像してほしい。ほっといたらあと数年でヘラ師が「半減」すると予測している私の考えはそれほど大げさだろうか?

事業において、市場が半減するというのは致命的で、それがすでにわかっていたら数年前から撤退戦を始めるのが当たり前だ。それで退場していく関連事業者も出てくるだろう。釣り堀やるより埋め立てて駐車場なりソーラーパネル置くなりしたほうが儲かるやん、手がかからないし、というのが経済的合理性というものだろうし。そんな中で、どうにか維持していこうと努力を重ねるメーカー、釣り場、インフルエンサーに石を投げるなんて行為は罰当たりである。

さて、釣りが主要なレジャーだった時代とは違い、今はいろんな遊びがあるし、好みも価値観も多様だ。そして団塊前後の半分くらいしかいない若者を招き入れることになるわけだが、どうやっても確実に減っていくスピードを「緩和する」程度の影響しか期待できない。分野全体で言えば、こういうことになる。我々業界関係者が全力を尽くして、それがうまく行ったとしても、衰退するスピードを抑制するのがやっとだ。今どきの若者のメインストリームがソシャゲとかフットサルとかやめてへらぶな釣りに大移動する、なんてことをホンキでありえると思っているなら、ええ、まあwという感じだが。

それでも、開拓しなければならない。先輩方がリタイアしたあとの環境を作っていく立場になるのは、アラフィフ、アラフォー、アラサーである。だから、繰り返しになるけど、これまでと違う価値創造をして、新しい客層を開発しなければならないのである。

ところで、ここにも日本が抱えるシルバー民主主義のパラドックスの縮図があるといえるのも皮肉な話である。

ファミリー、若者の潜在的ニーズを満たすには~ちょっと前向きな話~

例えばひだ池で実際に行っている施策は、従来のお客様に加えてファミリー層、若者層に対しての訴求を長い時間をかけて、様子を見ながら、徐々に進めている。しかし、確実に変化は起こっている。戦略として具体的にどんなシナリオでもって、何をどのように、みたいな部分は飯の種なんで書かないけど、ほぼ確信に近い仮説でもって当地のもつ要素を活かすようにしている。まだまだ先は長い。でも、まだまだ伸ばせる。

全体としてのマーケット縮小は避けられないが、局地的には、なんとかなる余地は残っている。それにこれは他の管理釣り場でも再現性がある。ただし、そこらへんは立地などに大きく影響するので、そうした前提条件が変われば施策は変わる。なにが、とは流石にここでは書きません。もし”卒業”して、書いていいよ、言っていいよ、という時が来たら、語ることがあるかも。

ちょっとした釣りブームを掴め!

最近、アウトドアが見直されてきた。これは確実に追い風になる材料なので、釣り初心者や釣り未経験者の目が向いてくれているうちに情報発信と体験の共有を進めていく必要がある。

ちょっとポロリすると、釣りブームとはいえ、じゃあまずは手軽にサビキ釣りでも、みたいな感じで出かけても、まあまあ不愉快な思いをしかねない要素はいろいろあって、そのへんの不満を解消できる可能性があることに目をつけた。やっぱり、魚は釣れないと楽しくないし、安全な場所で広さにゆとりがあることも大事だ。ヘラブナ釣りにはそれらを満たす余地がある。環境さえ揃えば。

ヘラ師が陥る「初心者歓迎」

ヘラ師が新しい仲間を歓迎するにあたり、陥穽となりうるのが「いきなり本格的に入らせようとする」ことだと考えている。悪気なく、難しくしすぎていないだろうか。お金をかけさせすぎていないだろうか。「本格的に取り組む趣味としてのヘラブナ釣り」と「とりあえずやってみるヘラブナ釣り」はしっかり分離して、TPOに合わせてやらないと悲劇を繰り返す。もっともっと、「裾野」を拡大するという意識は必要だと思う。最初はワゲットとか九ちゃんとか野釣りグルテンとかで釣ったっていいんですよ。

手軽に釣れる魚だけど、よく釣るにはやるべきこと考えることが山のようにある

ひだ池では大人によるサポートが有るにせよ、5歳位の小さな子がヘラブナを釣り上げていたりする。専用の竿で、桟橋周辺の魚を釣っているのでちょっとイレギュラーな話ではあるが、管理釣り場であればそのくらい手軽に釣れる魚なのだ。

ところが、よりたくさん釣ろうとすると、ウキの動きや餌の付け方など気をつけることがかなり多いわけで、これに気づいた初心者の目の輝きが、とてもいい。これぞ、へらぶな釣りの魅力として伝わっていく。

色々考え抜いた最後で、精神的なものを語る

そして結局は、「楽しいよね」という共感を連鎖させること。そのためには、自分も含め、みんなが楽しめている必要がある。そうした場作りには時間がかかるものだ。急拡大したら歪みが生じる。徐々に、前進と後退を繰り返しながら、つまり、筋トレのように組織を再生産しながら強くなっていく、そういうものだと思う。

ごく局地的にだが、いい兆しが出てきたという認識が広まりつつある。

そういう場のきっかけを作った裸族社長は、確実に業界の風雲児だ。

その先に何があるか、を語り合うフェーズが近づいているかもしれない。

仲間も増えて、面白くなってきた。