このブログでも取り上げることが多く、かつ人気の高い「ヘラブナ釣り人口減少問題」。私もこのテーマについて色んな意見に触れたり、考えたりしているわけだが、気がついたら「仕事」で関わることになっていた。これもある意味必然というか、そうなるように目指して動いていたフシもあるが…。手を上げてくださった皆様におかれましてはこの場で御礼申し上げます。ありがとうございます。

なので、本当の本当にガチで自分なりに作っている仮説や情報については記事を書けなくなってしまったのが痛し痒しである。「こうすればよくね?」みたいなことはもう書けない。書いたらクライアントに対する裏切りになってしまう。

しかし、「公然となっている事実」については書いても問題ないということで、その範囲の中でこのテーマについての考察を今後も書いていくことになると思う。

あと、すでに「ヘラブナ釣り業界」で新たな仕事を受けることは守秘義務規定に反してしまうので、その枠が空くまでは相談を受けたりグッズ制作以外の、具体的に言えばサイト制作やウェブマネジメントなどの作業を伴うお仕事はお引き受けできないのでご了承ください。仮にできるとしたら、現在の顧問先の名のもとに派遣されるような感じになると思います。

前置きが長くなってしまったが本題に進もう。

人口減少社会の釣りとは

何度もいうけど釣り人口自体が減っていて、関連事業者は国内についてはもう増えないという前提で戦略を立てるしかない。もはや、メーカー、事業者の枠を超えて衰退から文化を守る戦いが始まっている。

事実として、鮎、ヘラブナといった内水面の釣りはまっさきにピンチに陥って久しい。ワカサギ釣りも内水面のエサ釣りであるが、手軽さと食材としての魅力とゲーム性に加えて女性に向けてのアプローチ、釣具のイノベーションも一定の成果を出しており人気を回復した珍しい成功例である。

ヘラブナもこれに続け!と言いたいところだが、へらぶな釣りはワカサギ釣りと釣り場は似ていてもその釣りジャンルとしての性質は大きく異なるのである。これがネックだ。その要素をリストアップして検討していくわけだが、実はこれは釣り人目線で考えるべきことと素人目線で考えるべきことをきちんと分類しなければならないし、そこをちゃんとやらないと間違った結論になってしまいかねない。これについては仕事として取り組むことなのでこれ以上は触れないことにする。

そもそも、大前提として人口減少社会であることを踏まえた上での議論をしなければ「ファンが増えて業界の活性化!」というゴール像がどんどん独り歩きしていって妄想レベルに膨れ上がってしまう。これがやばい。すべての足を引っ張る。

釣り人目線のイシューはイシューではない!かも

色々話を聞いていて疑問に思うのが、いまだに「団塊の世代を狙ってアピールしよう」という話が普通に出てくる状況である。へらぶな釣りに関してはそれはもう、色んなところで言われる。いつもマジかよと頭を抱える。

団塊の世代は2020年現在、すでに70歳である。もう新しく始める趣味に資産を投入しようと積極的になる人はそれほど多くない。というか、こういう話は10年前はともかく今ではすでに遅いのである。こういう取り組みというのは結果が出るのに数年かかる。今から団塊の世代を狙ってお金と時間を使っても施策の評価ができる頃には残念ながらリタイアする人が増えていく。

ということは、これから取り組むとしてもすでに手遅れなターゲットである。10年前にも色々そういう問題提起はなされたと思うが結局結果は出たのだろうか?「これからのための施策」ではなく、「今すでに取り込んでいる客層の一つを満足させるための施策」で対応すべきセグメントである。

じゃあなぜ団塊の世代にアピールしようという話が出るかというと、そう主張している人たちに共通している点に答えがある。ずばり、大抵は団塊かポスト団塊がそう言っているのである。そして、ヘラブナ釣りにもっともこれまでお金を使ってきた世代でもある。ここが問題をややこしくする。 当事者感覚の限界がそこにある。 ということで、できるだけライフタイムバリューの期待できる人たちに向けての施策を打つべきなのは3~50代の方には理解できるところではないだろうか。

ついでにいうと、ヘラブナ釣り道具のデザインの話も多分、同じようなミスフィットが起こっているんじゃないかと思える。私の中では、

そもそも年齢が上がるほど人口減少社会の現実を理解していない

ということになる。

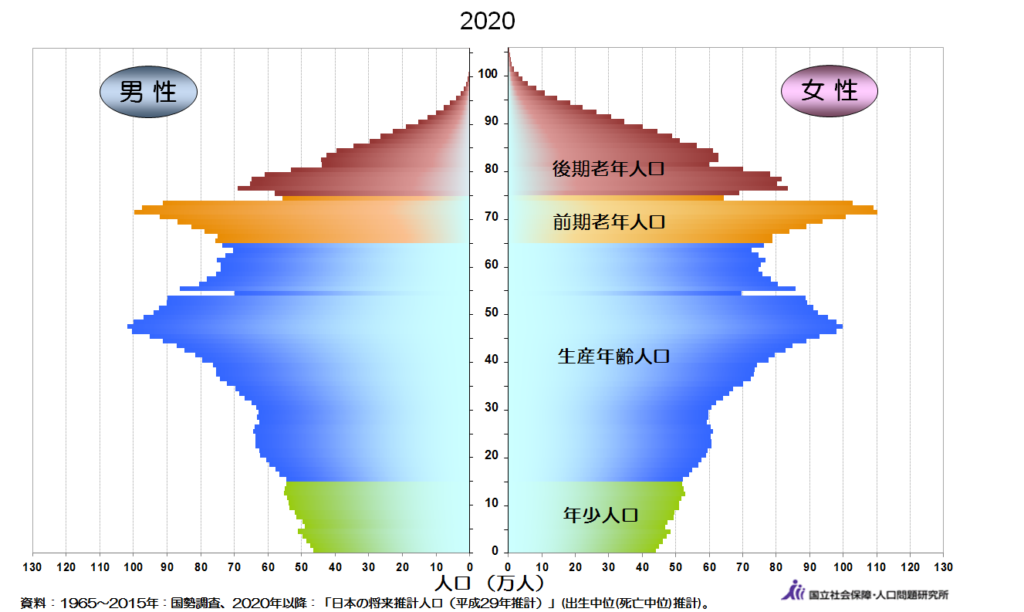

上記は今年の日本国内の人口ピラミッドである。団塊の世代というのはすでに70歳を過ぎているのであと数年で釣具購入層から引退していくんじゃないのと指摘したところ、バッチリその世代の割にその意識がなかったりするから驚きである。

じゃあ若者に向けてのアピールを、という話になるにしても、単純にじゃあ若者向けになんちゃらと言って市場が20年前の規模に回復することはほぼありえない。今の20代~30代中盤の年齢別人口はそれぞれ団塊世代の半分である。男女合わせて200万人ほどいる70歳に対して30~35歳は140万人しかいない。25歳は130万人といったところか。更にレジャーの多様化と可処分所得の減少である。

俺ら金ねンだわ

年金保険事務所のサイトですぐに分かることだが、

1990年の国民年金保険料は7,700円。

2020年の国民年金保険料は16,540円。倍付けどころではない。

社会保険料について大和総研の資料によると、「二人以上の勤労者世帯の全国平均値」で毎月

1988年には30,923円、2017年は56,869円と26,000円ほどの上昇。ちなみにこの資料によればこの30年での本モデルの可処分所得は実収入の平均値の上昇により3万円ほど増えているように見えるが、実際これは雇用機会均等法や共働きの定着が見かけの可処分所得増加を後押ししていることを忘れてはならない。

ちなみに、社会保険料、直接税、間接税を全て合計した税負担は1988年の93,161円から2017年では126,966円と月額にして3万円超の増加である。

(ここまで出典 https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20180621_020168.pdf )

何が言いたいかというと、現役世代が趣味にお金を投じることはそれほどかんたんなことではないということ。奨学金の返済が残っている人も増えている。さらに人数自体が50代以上に対して20%以上減っている。その上レジャーは無数にある。選んでもらうハードルがめちゃくちゃ高い。釣りを始めてもらうだけでも相当のハードルがあるが、さらにヘラブナ釣りとなるとこれまた難易度が上がるのである。フライフィッシングほどではないにせよ。。。あれはあれで相当なマニアの素質がある人間じゃないとなかなか始められない。。。

しかしだからといって確実に市場から退場することが秒読みである層をターゲットにするのは中長期展望から言ってよろしくない。そこにフォーカスすると何がどう変わったかがその後に続く世代に全く響かない。

そういう一筋縄では行かないターゲットに対してどうにかして訴求していかなければどのみち未来はないのである。ではそれはどうやって?というのはアイデアがあったとしてもそれは飯の種なのでちょっと勘弁してください。

ワカサギ釣りの成功例に学ぶとしたら

ワカサギは手軽な釣りとはいうが、実際真冬の釣りであり手軽の一言で完結するものではない。釣り自体は比較的ビギナーにもトライしやすいという意味では手軽だが寒い、トイレどうしよう、という問題がある。にもかかわらず一定の女性ファンの獲得に成功したと言える。それを分析し、真似できるところ、応用できるところを探すというのも一つの方法だろう。

つっても、マスターゲット戦略自体がもう限界に来ているように思う。ちゃんと顧客目線の体験モデルを細分化できるかどうかにかかっている。みんなが楽しめる釣りというより、釣り自体をある程度やっている人に「次に突入するジャンルとして選ばれる釣り」を目指すほうがヘラブナ釣りのあり方としては現実的かつ作戦が立てやすいだろう。その中でワカサギ釣りやエギングといった近年人気の釣りジャンルから学べるところは学び、応用したらよい。応用できるかどうか、応用すべきかどうか、そもそもそこはターゲットとして成立するかはまたその時判断するとして研究する価値はある。

そのあたりにへらぶな釣りが目指すべきイシューが眠っているのではないかと考えている。

各メーカー、釣り場も色々近代化を進めているが

2000年頃のデザインのサイトが普通だったようなヘラブナ業界でもあちこちでスマートフォンでも情報が得られるようになったのはありがたい。が、どうだろう、新規の人にとって親切な情報はあるだろうか。

結局できたつもりになっているのではないか。いや、自分も、そう言われないようによく働かなければならないが。

いつも大変読み応えのある記事を書いて下さっていますが、下手な雑誌を買うより断然面白いです☺

こういうディープな話はセンシティブな部分もあるので敬遠する方が多いですが、私はむしろもっと大いにやってくれないかなと思いますね。

仰る通りで、俺ら金ねェんだわ!(爆笑😂😂)

正直私もへら釣りを若い方にももっと楽しんでもらいたいと思うのですが、確かに取っ付きにくい釣りなのでこうすればいい!なんてアイデアはなかなか浮かんで来ないですね…。

何が取っ付きにくいか?私なりに考察してみました。

・ステインウォーターに棲んでいる魚故に汚いと思われている。(女子ウケは悪いと思われる笑)

・仕掛けが繊細すぎる(ラインが細く絡みやすい、浮きも壊れやすい。故に今時の我慢強くないガサツな若者達はイライラしてしまうかも。偏見ですかね😅私がそうだったので笑)

・エサ落ち目盛りの調整とか底立てとかが面倒(しかしそこをテキトーにやると釣れない(><))

・持っていく道具が多い。

・エサ汚れが気になる。玉網やエサボールを帰ってきて洗うのが面倒、グルテン量の多いグルテンなんかは最悪w ペレット系のエサは家の方に臭いと叱られるw

•管理釣り場にも関わらずレンタルの竿や網を用意していない所がある(らしい)

・野釣り場ではトイレ、駐車場に困る。危ない場所もある。

・ノベ竿のクセに高い!何尺も揃えなければならないのにあの値段はちょっと。。。また、工業製品・大量生産のカーボンロッドが職人の作った竹竿より高い物もありおかしいと思う)

・エントリーモデルを意図的にダサく作り高いモノを買わせようとしていないか!?(シマノの刀春は(・∀・)イイ!!けど笑)

・竿はまだマシ、へら浮子、玉網(玉の柄含む)、竿掛け(万力含む)高過ぎ!けど安いのはダサ過ぎ!

それから玉置とかは詐欺レベル!ただの輪っかだろアレ…。だけど地味に無いと困ると私は思っている…。

反対にへら釣りの良い点

・所詮は餌釣りなので(といっては怒られるかもしれませんが)魚を「釣る」という事自体はルアーに比べ優しい。故にキチンと案内役が指南すれば初めて釣りに行った方も釣りを嫌いにならずに済みそう。

・数釣りができる。余程のシビアなシチュエーション以外で基本ボウズは無い。ルアー釣り程技術的にシビアなものが初心者の段階で要求されない。

・管理釣り場の料金がトラウト等に比べれば安い。野釣りの遊漁料も安い。

・比較的どこにでも釣り場があるのでトライしやすい。

・前述の通り初期投資はいるが後々に掛かる費用は安上がり。(ルアー釣りや海釣りではこうは行かない)

思いつく限り挙げて見ました。叩かれそうな事も言っているのでちょっとコワイですが😱

記事を書いてからしばらく経っているんですが、最近釣り場でもちょくちょくファミリー層とか初心者の方を見かけるようになりつつあります。特に名古屋市南区の加福フィッシュランドはいわゆるヘラ師より一般の方のほうが多い日が増えています。ヘラブナ専門の釣り堀ですが、こういうことも起こるんです。私はご縁があってその後仕事で管理釣り場の集客支援をはじめたんですが、こちらでも次世代のヘラブナファンを増やす取り組みを始めており、少しずつ反応が出てきました。

それでわかってきたことは、手ぶらでエントリーできて、簡単に、魚を釣る体験ができる、この三要素に尽きます。極論すると彼らの中では釣り物はマスだろうがヘラだろうが何でもいいんです。そのなかでたまたま出会ったヘラブナという魚の位置づけがもっと身近で魅力的だということを知ってもらえればよいのではないかと思いました。コイもいいけどヘラっておもしろいね!と思ってもらえる機会をいかに作るかです。ヘラ文化としての格式もあるかと思いますが、文化とは経済活動の上に自然発生し成り立つものです。やっぱり竿を手に取って遊んでもらってなんぼです。

仕事でヘラブナにかかわり始めた関係で下手なこと書けない状況(利害関係者に迷惑がかかるのと自分の中でとっておきたいアイデアもたくさんあるので)ではありますが、出せる範囲は出していこうと思っています。読みごたえがある、これは最高のお褒めのお言葉です。ありがとうございます。

おっしゃるように、「所詮は餌釣り、フナ釣り」なんです。それをいかによりディープに楽しめるか、がヘラ師のテーマなんですが、そもそも釣り自体が難しいと言い切ってしまう向きがあまりに増えすぎた気がします。先日は小学生低学年釣り初心者でも15枚釣ってました。レンタルはいずれの釣り場も浮き桟橋からのグルテン宙釣りです。

レンタル品をそろえるにしても経費が結構掛かりますので、万全のお迎え体制をとれる池も多くないかと思いますが、やはり手ぶらで来ても遊べるというのは圧倒的な差になります。夏はパラソルないと比喩でもなんでもなく死んじゃいますけど、いきなりパラソルまでそろえるのは予算的にきついでしょう。この辺は夏場の集客のネックですね。。。。

トラウトの管理釣り場は一時ブームになりましたが、リーマンショックのタイミングもあり、また持続しにくいモデルであったなあという感想です。マス類は魚の歩留まりも悪く管理コストが高すぎます。さらにマニアックになりすぎてすそ野を広げるのに失敗しやすい例だと思っています。初心者をたくさん受け入れると魚がたくさん死ぬ、でも初心者を呼び込まないとマーケットが成長しない、でもマニアしかいない釣り場はしりすぼみは避けられない、いう構造上のジレンマは正直きついと思います。それで、(中京では)結局は昔からのスタイルでやっているところが無難に生き残っている印象です。ここから学ぶべき点は大いにあります。

メーカーについては、市場の小ささと材料高騰のため価格が高くなるのはやむを得ないかなあと思います。ただ、そうした道具に手が届く購買層ってどんどん減っていくのが確実なので、団塊ジュニア世代でそれほど入れ込んでいない人にも程よく手が届くであろう1.5~3万円くらいのモデルに大手メーカーが力を入れ始めた感があります。月光シリーズなんかはまさにそこにドンピシャのマーケティングだと思います。3種類展開しているあたり、マジな姿勢だと思います。いやーありがたやありがたや!

それでも付随する道具類はどうしても高いですね。私も7000円するようなウキはなかなか手が出ないです。必要だと感じたら買うと思います。ようは、自分の釣りがまだその域じゃないw

他の道具回りはモノによっては一生ものですし、ずっとやっていくつもりの人なら節目でドンと好きなものを購入できれば良いかなと思います。私はロッドケースは中古だし、ヘラバッグは持っていません。買う予定もないです。磯バッカンに全部放り込んでます。しかしパラソルまわりは不便を感じないようスタンドやアダプター含め予算をかけました。「こうじゃなければだめ」ではなく「自分に合ったものを」でいきたいものです。

ちなみにアユ釣りも同様に道具の高さもあって、ヘラブナよりも急角度で人口減少していることが中央水産研究所のデータで示されており深刻度は高いです。アユはどうしても竿の値段が下げられないでしょうし、最低限必要な道具も多いので大変ですね。

へらの管理釣り場ですが、猛者の集まり、素人お断り(鯉釣りや金魚釣りと同じ感覚で来られても困るんですが~的なw)イメージがして近づきがたい雰囲気がムンムンなんですけど😨😰😱😭😵💦私は一度も行ったことがないので完全に偏見という(笑)

そういう「硬派」なへら管理釣り場でビギナーの方が多く訪れている釣り場さんがあるのは凄いですね(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

だいたい水が濁っているのでどの程度のストックがあるのか非常に不安です(笑)あと驚いたのがへらの管釣りって新べら放流といって今ぐらいの季節に一回放流するだけで一年魚を持たせているんですか( °_° ) !

トラウトみたいに定期的に放流してくれないと釣る自信ない…😭

釣りには冬は寒さ、夏は強烈な日差しとの闘いという面がありますからね~。ビギナーの方はそれだけで嫌になってしまいますよね😅

釣り堀さんとしては木陰のエリアを作るか、夏場はナイター営業とか無理ですかね(笑)

あとへらについてはそこまで釣り座で釣果が変わることが無いのは嬉しいですね。トラウトの管釣りなんかは流れの向きとか風向きの関係で良い釣り座悪い釣り座が悲しいくらい残酷に別れてしまうので。朝6時の開園時~閉園近くまでずっといい釣り座を占領するガチ勢と、遅めの到着で悪い釣り座で頑張る子連れのお父さん、の構図を見せられる度に悲しくなってきます😭トラウトは放流の日に行かない限り厳しいですよ。ビギナーの方は。

ダイワの月光シリーズ、いいですよね!デザインも綺麗で、ノーマル、軟と剛といったバリエーションも豊富ですし。何よりハイコストパフォーマンスな所が◎です。私も月光シリーズはお店で全シリーズ振り較べさせてもらいました☺

その時手持ちがあと3千円あればシマノの刀春ではなくノーマルの方の月光を買っていましたね~(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

鮎竿は長い+新素材ですからね~。竿は必然高くなってしまいますよね😅

お金は無い、けど自分の感性に合う物は揃えて行きたいですよね!

例えば玉網で言えばあの青い川遊び用の玉網でも使うには十分ですが雰囲気台無しですものね…。